© Gwenn Dubouthoumieu

Affaire des Biens mal acquis

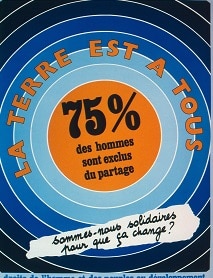

Plus que jamais nous avons le devoir de fonder une terre solidaire et de défendre les plus vulnérables.

Retrouvez dans ce dossier, tous nos éclairages sur les valeurs qui nous animent.

”

De son expérience et de celle de ses partenaires, le CCFD-Terre Solidaire a tiré des principes essentiels pour répondre à la crise sanitaire actuelle et fonder le monde de demain. Bien plus que de se précipiter pour imaginer un ou des modèles à venir, il est urgent que citoyens et États se fédèrent autour de valeurs communes.

“

Sylvie Bukhari-de-Pontual, Présidente du CCFD-Terre Solidaire.

Plutôt humaniste ou justicier ?

Ce dossier vous intéresse ?

avec le CCFD - TERRE SOLIDAIRE

J'agis

J'ai 1 minute

Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.

Je m'informe

J’ai 5 minutes

Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.

Je donne

J’ai plus de temps

S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.

Je m'engage