Le Fospa dénonce l’écocide en cours en Amazonie

La dixième édition du Forum social panamazonien (Fospa) s’est tenue à Belém, au Brésil, du 28 au 31 juillet. Une nouvelle occasion pour les défenseurs de l’Amazonie d’alerter l’opinion publique internationale sur les crimes environnementaux et humains qui ravagent le poumon vert de la planète.

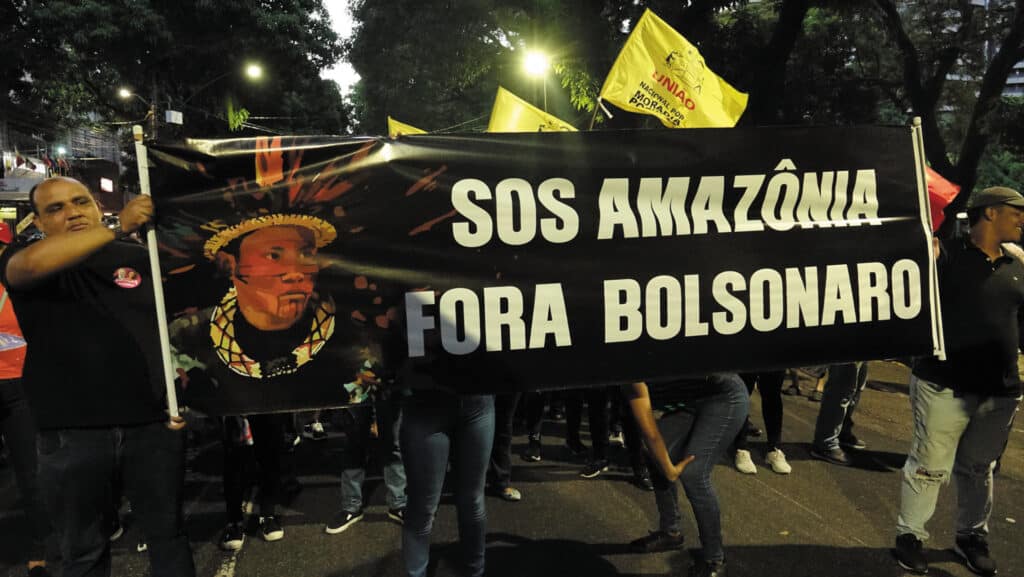

Les banderoles étaient portées à bout de bras, entre rage et (dés)espoir. Vingt ans après le premier Forum social panamazonien, qui s’était déjà tenu à Belém, le 10e Fospa a réuni, lors de la marche inaugurale, des centaines de représentants de mouvements sociaux et indigènes des peuples amazoniens du Brésil, du Pérou, d’Équateur, de Bolivie, de Colombie, du Venezuela, du Guyana, du Suriname et de la Guyane française. Ils ont clamé leur inquiétude et voulu faire passer un message aussi simple que glaçant, martelé par Iremar Ferreira, l’un des fondateurs, et secrétaire du Fospa : « Il faut expliquer au monde la situation d’urgence humanitaire et climatique de l’Amazonie, qui vit déjà un génocide de ses peuples et un écocide ! »

La destruction de l’environnement a été au centre de la centaine de débats et tables rondes qui se sont tenus durant trois jours dans l’enceinte de l’université fédérale du Para. Avec le sentiment, chez certains acteurs historiques de la défense de l’environnement, « d’avoir déjà perdu la bataille » et « de se battre aujourd’hui pour sauver ce qui peut l’être encore ». Lors de la remise du rapport de la Cour internationale des droits de la nature en 2014, le philosophe indigène Ailton Krenak a été tranchant : « Les humains seront renvoyés de la terre pour mauvaise conduite. Parce qu’ils ne savent même pas regarder les astres, les mouvements des étoiles, les pluies. Les humains perdent tellement le contact avec la Terre Mère que bientôt la Terre perdra le contact avec eux. »

Deux jeunes du peuple Munduruku de l’ État du Para, de l’Amazonie brésilienne lors de la marche inaugurale.

Photo © Jean-Claude Gerez

Se battre et rester unis

Le forum a cependant mis en lumière les innombrables formes de résistance. Les organisateurs avaient choisi d’articuler l’évènement autour de cinq « maisons des savoirs et des sens » : la Maison du Bien commun, celle des Peuples et des Droits, celle des Territoires et de l’Autonomie, celle de la Terre Mère et enfin celle de la résistance des Femmes. Marisol Garcia, charismatique quadragénaire péruvienne, leader de la communauté indigène Tupac-Amaro, est venue « lancer un cri par-delà les frontières. Car nous autres, peuples indigènes, en particulier les femmes, nous incarnons aujourd’hui la “ résistance ”. Nous voulons faire prendre conscience aux êtres humains qu’ils doivent changer leurs modes de consommation ! »

La situation du Brésil, qui représente les deux tiers du territoire panamazonien, a été largement évoquée. « L’Amazonie est l’un des endroits qui ont le plus souffert des impacts de l’antipolitique environnementale du gouvernement Bolsonaro, a expliqué Auricélia Arapiuns, coordinatrice exécutive du Conseil indigène Tapajós-Arapiuns, Nous avons ici l’occasion de rencontrer des représentants d’autres peuples et de mettre en place des structures de défense de nos territoires contre la dévastation des Blancs. »

Un sentiment partagé par Walter Limache Orellana, représentant l’articulation Fospa Bolivia : « Le seul moyen qui nous reste est de nous battre et de rester unis. » Une union inspirée d’expériences prometteuses comme la mise en place de gouvernements autonomes au Pérou par les peuples Wampis et Awajuns, largement évoquées lors des débats de la Maison des territoires et de l’autonomie.

L’Église et les politiques

Dans cette volonté de mobilisation, les mouvements d’Église jouent un rôle. Devenu un acteur central de la Panamazonie, le Réseau ecclésial panamazonien (Repam), partenaire du CCFD-Terre Solidaire a accueilli sous le Tapiri (« abri ») plusieurs débats. « Comment les fondamentalismes et les racismes religieux ont affecté les peuples indigènes et traditionnels et les femmes ? » ; « Qu’est-ce que la foi a permis pour défendre l’Amazonie : partage de bonnes pratiques de foi et résistance »… Mgr Evaristo Pascoal Spengler, président de Repam Brésil, a rappelé que « se battre pour l’Amazonie est une affaire de foi » et que « prendre soin des peuples de l’Amazonie, c’est trouver Dieu dans l’autre, comme son image ».

Des politiques sont aussi impliqués dans la lutte pour sauver l’Amazonie. En témoigne le lancement du Front parlementaire mondial pour les droits de la nature, composé de parlementaires des pays de la Panamazonie. « L’idée est née lors de la COP22 en 2016, avec la nécessité d’une coopération globale pour la protection de la nature et contre les formes de violence contre les peuples traditionnels, originaires et les paysans », a expliqué Marinor Brito, députée de l’État du Para. Pour elle, la construction d’une « communauté écocentrique » de la terre – qui fait référence à une forme d’organisation sociale dont le thème central est la nature ou l’environnement – « implique des processus de transformation des modes de pensée, de perception et d’action des États et de la société dans son ensemble ». En commençant par la remise en cause du concept d’économie verte, « promue par les gouvernements et les entreprises comme modèle alternatif et durable de développement, mais qui est une fausse protection de l’environnement ».

Extrait de la déclaration finale du Fospa.Nous demandons aux gouvernements des pays panamazoniens de mettre en pratique leurs discours contre la crise climatique et les droits de la Terre Mère, avec des mesures réelles contre la déforestation, la dégradation et l’augmentation des émissions, et non avec le maquillage des soi-disant économies vertes. Nous exigeons qu’ils respectent et renforcent leurs engagements pris au niveau international.

Défenseurs menacés

Dernier point saillant évoqué, les menaces qui pèsent sur les défenseurs de l’Amazonie. Raione Lima, avocate au sein de la Commission pastorale de la terre partenaire du CCFD-Terre Solidaire, accompagne les populations paysannes et indigènes au Brésil pour faire respecter leurs droits.

Elle en paye le prix. « J’ai déjà été menacée de mort à trois reprises parce que je conseillais des paysans dans leur processus de récupération de terres, et des populations indigènes elles-mêmes menacées, explique-t-elle. Ceux qui nous menacent veulent fragiliser toutes les structures d’appui existantes pour aider les leaders indigènes et paysans à faire respecter leurs droits. » Une situation bien comprise par la délégation du CCFD-Terre Solidaire, présente lors du Fospa. « La situation est préoccupante, a admis Nicolas Gravier, responsable de l’Amérique latine. Mais ce forum a été l’occasion de trouver l’énergie nécessaire pour continuer la lutte et la résistance face à un modèle économique dont les conséquences sont désastreuses pour les populations d’Amazonie, et pour l’humanité tout entière compte tenu de l’impact climatique. »

Jean-Claude Gerez

Photos © Jean-Claude Gerez

J'ai 1 minute

Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.

Je m'informe

J’ai 5 minutes

Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.

Je donne

J’ai plus de temps

S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.

Je m'engage