© Eric Garault

Amazonie : la lente agonie de la forêt

Surexploitée et maltraitée depuis des décennies, la forêt amazonienne pourrait atteindre un point de non-retour dès 2030. Seul un changement de modèle de développement peut la sauver.

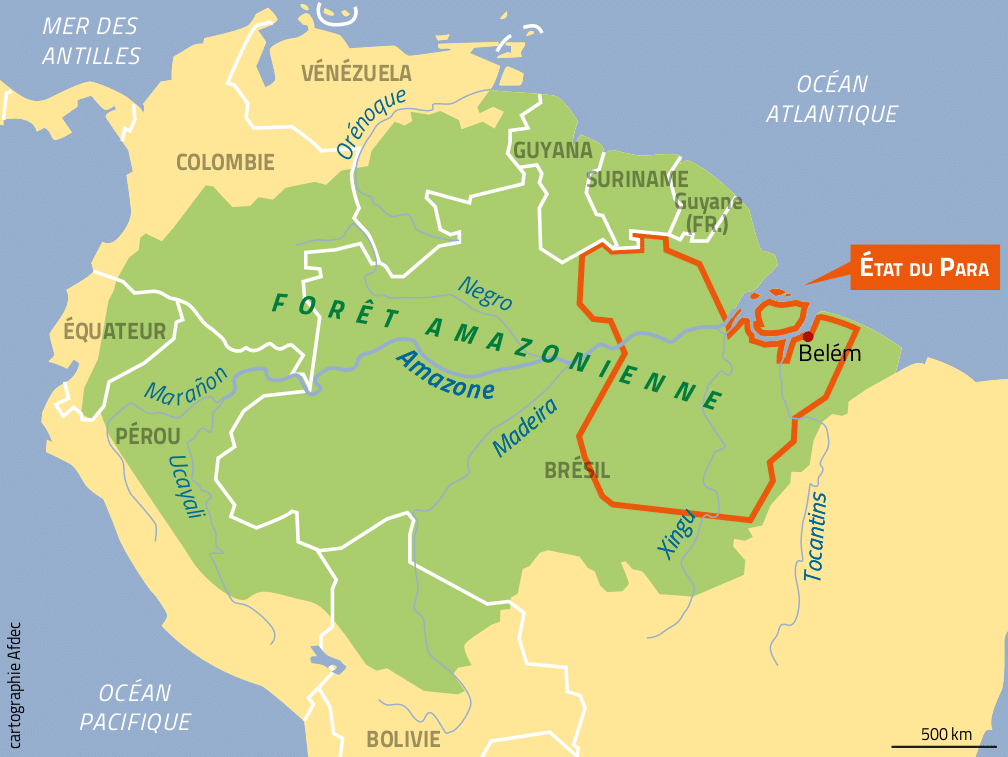

C’est un continent dans le continent. Répartie sur neuf pays, dont 60 % de sa superficie au Brésil, l’Amazonie s’étend sur 7 millions de km2. Elle représente plus de la moitié des forêts tropicales restantes sur la planète. Mais pour combien de temps ? Car au fil des années, les études toujours plus inquiétantes sur la disparition du « poumon vert » de la planète se multiplient.

Celles de MapBiomas Amazonía* n’échappent pas à la règle. « Entre 1985 et 2018, un total de 74,6 millions d’hectares de forêt et de couverture végétale a disparu en Amazonie. » Soit l’équivalent de 1,35 fois la France. Cette déforestation est le résultat d’une série de fléaux dont souffre la région : élevage extensif, monocultures, exploitation forestière et minière, construction de barrages hydroélectriques et de routes, incendies volontaires… Rien ne semble épargner les écosystèmes amazoniens.

«Nous ne savons pas quelles peuvent être à terme pour la planète les conséquences conjuguées de la déforestation et de la dégradation de la forêt sur le climat et la biodiversité, y compris aquatique.

Paulo Nobre, Institut national de recherche spatiale (INPE), au Brésil

Accaparement des terres et spéculation foncière

L’élevage, tout d’abord. En 30 ans, la surface consacrée à l’élevage agricole a augmenté de 151%. « Cette tendance se poursuit, indique Cicéron Cardoso Augusto, précisant toutefois qu’aujourd’hui, l’expansion est moins liée à la production de céréales ou de viande qu’à l’accaparement et à la spéculation foncière. » Autre chiffre marquant : « dans le même temps, l’Amazonie a perdu 17 % de sa couverture végétale d’origine à la suite d’activités humaines ».

Parmi lesquelles l’activité minière légale et illégale, elle aussi en forte augmentation. Toujours selon MapBiomas Amazonía, la superficie des sites d’exploitation a augmenté de 656 % depuis 1985. Bauxite, fer, niobium… Ces minerais attirent les convoitises, mais surtout l’or, notamment à travers l’orpaillage illégal. Les territoires indigènes ou les zones de conservation de la biodiversité ne sont pas épargnés. « Sur les 649 zones naturelles protégées de la région, 55 ont des sites de mines actifs, explique Julia Jacomini Costa, géographe, et de nombreuses zones naturelles protégées subissent des dommages environnementaux indirects ». Sans compter les effets collatéraux, tels que l’augmentation du trafic de drogue, de la prostitution et de la violence.

Au Brésil par exemple, « le mandat de Jair Bolsonaro, porté au pouvoir en 2019 avec l’appui de l’agrobusiness, a accéléré la destruction de l’Amazonie, souligne Maria das Graças, politologue. Il a affaibli les organes de protection de l’environnement et des populations locales, et même tenté de remettre en question la légalité des homologations de terres indigènes, pourtant garantie par la Constitution de 1988. ».

Forêts et cours d’eau en danger

Quelles sont les conséquences de la disparition massive de la forêt amazonienne ? Tout d’abord, la progression des émissions de gaz à effet de serre qui, à leur tour, augmentent les températures et la fréquence des événements climatiques extrêmes, comme les grandes sécheresses et les inondations. Ce dérèglement climatique a aussi des répercussions sur la dégradation du couvert forestier. « La forêt existe, mais avec une qualité environnementale inférieure à ce qu’elle était à l’origine, précise Paulo Nobre, de l’Institut national de recherche spatiale (INPE), au Brésil. Le problème est que nous ne savons pas quels peuvent être à terme pour la planète les effets conjugués de la déforestation et de la dégradation de la forêt sur le climat et la biodiversité, y compris aquatique. »

Car les cours d’eau de l’Amazonie sont aussi menacés. « Les igarapés – petites rivières alimentant les cours principaux – tout comme les lacs et les plaines inondables de l’Amazonie, sont en danger à cause de diverses activités humaines », rappelle Paulo Moutinho, chercheur à l’Institut de recherche environnementale de l’Amazonie (Ipam). Parmi elles, les complexes hydroélectriques : « Les barrages modifient radicalement la connectivité hydrologique des cours d’eau, et leurs effets se répercutent dans tout le bassin amazonien », poursuit le chercheur.

74,6

97%

Début de savanisation

À ce rythme, la forêt pourrait perdre sa capacité à maintenir son équilibre naturel et atteindre son point de rupture à l’horizon 2030, lorsque 20 à 25 % de la végétation aura disparu. Pour Antonio Donato Nobre, chercheur à l’INPE, « les forêts restantes dans la partie est de l’Amazonie, lieu de la pire déforestation, présentent déjà des symptômes d’assèchement et montrent un début de processus de savanisation (…) qui s’accélère en raison de l’avancée de la déforestation et de la dégradation des forêts ».

L’affrontement devrait perdurer entre le modèle extractiviste, axé sur l’exploitation massive des ressources et celui basé sur un mode de vie respectueux de l’environnement. Certaines entreprises ont d’ailleurs pris les devants, à l’image de celles regroupées au sein de l’association « Panamazonia », qui entend « promouvoir l’idéal de l’intégration des sociétés de l’Amazonie continentale comme instrument pour le développement et la prospérité de la région, dans le cadre du libéralisme économique ». Panamazonia soutient par exemple la création de méga infrastructures de transport du soja, pour en faciliter l’exportation depuis l’Amazonie.

Face à cette offensive, des politiques veulent imposer leur agenda, à l’image de Gustavo Petro, le président colombien, élu en juin 2022. Lors de la COP 27 qui se tiendra en novembre en Égypte, ce dernier va demander aux pays riches et aux grandes entreprises de créer un fonds de 500 millions de dollars par an, pendant 20 ans, pour que les paysans préservent l’Amazonie. Ils laisseront « naître la forêt là où elle a déjà été brûlée » et la protégeront « là où elle est vulnérable ».

+151%

+656%

Si cette proposition a le mérite de placer la communauté internationale face à ses responsabilités, elle inclut cependant le principe du crédit carbone, une « fausse bonne solution » maintes fois dénoncée par le CCFD-Terre Solidaire et par la société civile, qui a lancé, en clôture du Fospa, un appel de la dernière chance : « L’Amazonie est dans son pire état, ravagée par des gouvernements pour lesquels la nature est une marchandise, et les droits du peuple n’ont aucune validité […] Nous devons étendre les actions pour surmonter la crise humanitaire, environnementale et climatique et pour influencer les organismes gouvernementaux internationaux à adopter des politiques qui seront compatibles avec cet objectif mondial. »

Jean-Claude Gerez

* MapBiomas Amazonía, réseau amazonien d’information socio-environnementale, composé d’organisations de la société civile des pays amazoniens.

J'ai 1 minute

Partagez et relayez nos informations et nos combats. S’informer, c’est déjà agir.

Je m'informe

J’ai 5 minutes

Contribuez directement à nos actions de solidarité internationale grâce à un don.

Je donne

J’ai plus de temps

S'engager au CCFD-Terre Solidaire, c'est agir pour un monde plus juste ! Devenez bénévole.

Je m'engage